自然葬・エコ葬儀とは

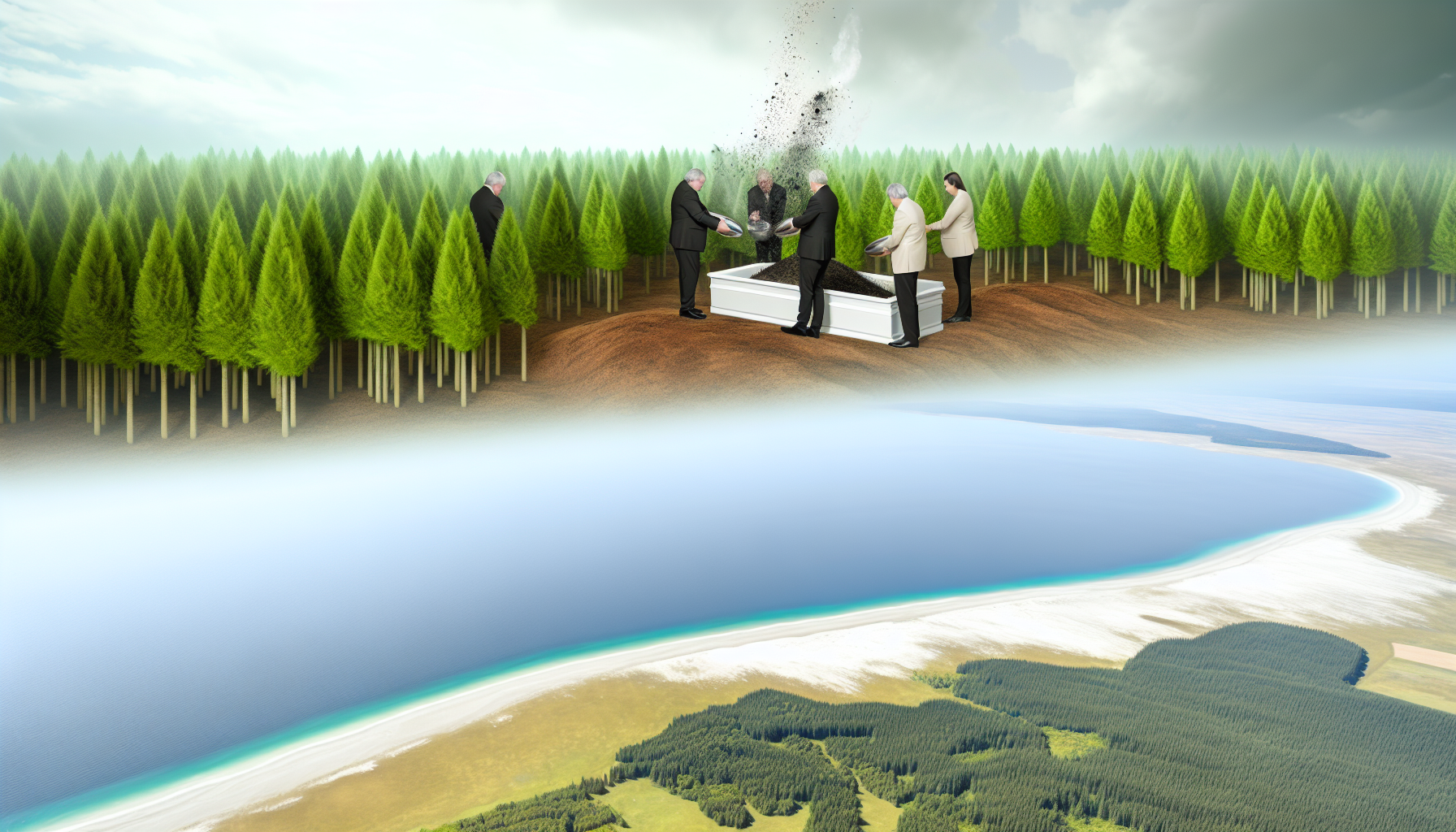

自然葬・エコ葬儀とは、故人の遺骨を自然環境に還し、環境負荷を最小限に抑えた葬儀形式の総称です。従来の墓石による埋葬ではなく、樹木葬、海洋散骨、宇宙葬など、様々な方法で故人を自然に還します。近年、環境意識の高まりや価値観の多様化により注目を集めており、持続可能な社会の実現に向けた新しい選択肢として位置づけられています。

エコ葬儀の背景には、従来の葬儀が環境に与える負荷への懸念があります。火葬による二酸化炭素排出、墓石採掘による環境破壊、化学防腐剤の使用、大量の花や装飾品の消費などが問題視されています。自然葬では、これらの環境負荷を削減し、「死後も自然と共に生きる」という新しい死生観を表現できます。

自然葬の最大の特徴は、故人が自然の一部となることです。樹木の養分となったり、海の生物の一部となったりすることで、生命の循環に参加するという考え方です。この理念は、特に環境問題に関心の高い世代から支持されており、「最後まで地球に負担をかけたくない」という意識の表れでもあります。

自然葬の種類と分類

自然葬には多様な種類があり、それぞれ異なる特徴と手続きが必要です。最も一般的なのが樹木葬で、墓石の代わりに樹木を墓標とし、その根元に遺骨を埋葬します。合葬型、個別型、家族型があり、費用や管理方法が異なります。樹木葬は比較的手軽に始められる自然葬として人気が高まっています。

海洋散骨は、粉骨した遺骨を海に撒く方法です。個人で行う個別散骨、複数の家族が合同で行う合同散骨、業者に委託する委託散骨があります。海洋散骨は法的規制が少なく、比較的自由度が高い一方で、漁業関係者や地域住民への配慮が必要です。散骨後は海に還るため、お墓参りという概念がなくなります。

宇宙葬は、遺骨の一部を人工衛星やロケットに搭載して宇宙空間に打ち上げる方法です。地球軌道葬、月面葬、深宇宙葬などがあり、費用は数十万円から数百万円と幅があります。宇宙好きの故人の夢を叶える方法として注目されていますが、まだ実施例は少なく、費用も高額です。

その他の自然葬として、風葬(自然風化による埋葬)、土葬(直接土に埋葬)、水葬(河川や湖への散骨)などがありますが、日本では法的制約や衛生上の問題により実施が困難な場合が多いです。また、バイオデグラダブル棺(生分解性の棺)を使用した埋葬や、人工リーフ(人工魚礁)葬なども新しい選択肢として研究されています。

費用構造と価格比較

自然葬の費用は、選択する方法や規模によって大きく異なります。樹木葬の場合、合葬型で20万円から50万円、個別型で50万円から150万円、家族型で100万円から300万円程度が相場です。従来の墓石を使った埋葬と比較すると、初期費用は抑えられる傾向にあります。

海洋散骨の費用は、個別散骨で25万円から50万円、合同散骨で10万円から20万円、委託散骨で5万円から15万円程度です。船のチャーター代、スタッフの人件費、粉骨料、散骨証明書の発行費用などが含まれます。天候により延期になる可能性があるため、追加費用が発生することもあります。

宇宙葬の費用は最も高額で、地球軌道葬で50万円から100万円、月面葬で200万円から500万円、深宇宙葬で500万円以上となります。ロケット打ち上げの費用、特殊カプセルの製作費、各種手続き費用などが含まれますが、打ち上げの失敗リスクもあるため、保険の加入も検討が必要です。

従来の墓石による埋葬と比較すると、初期費用は自然葬の方が安い場合が多いですが、長期的な視点では判断が分かれます。墓石の場合、年間管理費(1万円から3万円)が永続的に発生しますが、樹木葬でも管理費が必要な場合があります。海洋散骨や宇宙葬では、散骨後の費用は発生しません。

また、自然葬には隠れた費用もあります。粉骨料(3万円から8万円)、散骨許可申請費用(数千円から数万円)、環境影響調査費用(地域により異なる)、記念品製作費用(数万円)などです。これらの費用も含めて総合的に比較検討することが重要です。

法的手続きと規制

自然葬を行う際は、様々な法的手続きと規制を理解する必要があります。まず、火葬許可証の取得は必須で、これがなければどの形式の自然葬も実施できません。また、散骨を行う場合は、各自治体の条例や規則を確認し、必要に応じて許可申請を行う必要があります。

樹木葬の場合、墓地として認可された場所で行う必要があります。個人の土地での樹木葬は、墓地埋葬法により原則として禁止されています。認可された樹木葬墓地を選び、管理者との契約を結んで実施します。契約内容には、使用期間、管理費、継承者についての規定が含まれるため、詳細な確認が必要です。

海洋散骨については、明確な法的禁止はありませんが、自治体の条例で規制されている場合があります。漁業区域、海水浴場、港湾区域などでは散骨が禁止されており、事前の確認が必要です。また、遺骨は2mm以下に粉骨する必要があり、散骨時は環境に配慮した方法で行う必要があります。

宇宙葬の場合、国際法や宇宙法に関わる複雑な手続きが必要です。打ち上げ国の許可、国際宇宙法の遵守、放射性物質検査、輸出入手続きなどが含まれます。これらの手続きは専門業者が代行することが一般的ですが、実施まで数か月から数年かかる場合があります。

どの形式の自然葬でも、遺族間の同意は不可欠です。法的には問題がなくても、親族間でトラブルになるケースが多いため、事前の十分な話し合いと合意形成が重要です。また、散骨後は遺骨が回収できないため、一部を手元供養用に残しておくことも検討すべきです。

環境への配慮と持続可能性

自然葬・エコ葬儀の最大の特徴は、環境負荷の削減と持続可能性への配慮です。従来の火葬では、1体当たり約200kgの二酸化炭素が排出されますが、自然葬では火葬後の埋葬や散骨により、土壌や海洋の栄養となり、生態系の一部として循環します。

樹木葬における環境効果は特に注目されています。樹木による二酸化炭素吸収、土壌改良、生物多様性の保全などの効果があります。適切に管理された樹木葬墓地は、都市部における貴重な緑地として機能し、ヒートアイランド現象の緩和にも貢献します。また、農薬や化学肥料を使わない管理により、土壌と地下水の保全も期待できます。

海洋散骨では、適切に粉骨された遺骨がプランクトンや海洋生物の栄養源となり、海洋生態系の一部として循環します。ただし、散骨場所の選定は慎重に行う必要があり、漁場や海洋保護区を避け、海流や生態系への影響を最小限に抑える配慮が求められます。

エコ葬儀では、葬儀用品の選択も重要です。生分解性の棺、天然素材の骨壺、農薬を使わない花、リサイクル可能な装飾品などを使用することで、環境負荷をさらに削減できます。また、デジタル技術を活用した追悼サービスにより、紙の使用量削減や移動による二酸化炭素排出の削減も可能です。

持続可能性の観点から見ると、自然葬は資源の有効活用にも貢献します。墓石に使用される石材の採掘は環境破壊の原因となりますが、自然葬では既存の自然環境を活用するため、新たな資源消費を避けられます。また、墓地の永続的な管理が不要となり、土地利用の効率化にもつながります。

自然葬選択時のポイント

自然葬を選択する際は、故人の意向、家族の価値観、経済状況、法的制約などを総合的に考慮する必要があります。まず、故人が生前に自然葬を希望していたかを確認し、その理由や具体的な希望があったかを把握しましょう。環境意識、宗教観、死生観などが選択の決め手となります。

家族間の合意形成は最も重要な要素です。自然葬は比較的新しい概念のため、年配の親族からの理解を得にくい場合があります。十分な説明と話し合いを重ね、全員が納得できる形を見つけることが大切です。妥協案として、一部の遺骨を自然葬に、一部を従来の墓地に納骨するという方法もあります。

実施業者の選択も慎重に行いましょう。自然葬の実績、法的手続きの代行能力、アフターサービス、料金体系の透明性などを比較検討します。特に海洋散骨や宇宙葬では、実施までの期間や成功率、保険の有無なども重要な判断材料となります。

将来的な追悼方法についても事前に検討が必要です。従来のお墓参りができなくなるため、代替的な追悼方法を準備しておきましょう。樹木葬では木に、海洋散骨では海に向かって手を合わせることができますが、宇宙葬では物理的な追悼場所がなくなります。デジタル追悼サイトの設置なども検討してみてください。

経済的な計画も重要です。初期費用だけでなく、継続的な費用(樹木葬の管理費など)、追悼関連の費用(記念品、追悼旅行など)も含めて総合的に判断しましょう。また、相続税法上の取り扱いも確認しておくことが大切です。

今後の展望と新技術

自然葬・エコ葬儀は今後さらなる発展が期待される分野です。技術革新により、新しい形式の自然葬が登場しており、バイオリーフ(人工魚礁)葬、冷凍乾燥葬、アルカリ加水分解葬など、従来の火葬に代わる環境に優しい処理方法が研究されています。

デジタル技術の活用も進んでいます。GPS機能付きの記念デバイス、AR(拡張現実)を使った追悼体験、ブロックチェーンによる散骨証明書の管理など、テクノロジーと自然葬の融合が進んでいます。これにより、より安全で追跡可能な自然葬の実現が期待されます。

宇宙葬の分野では、コストの大幅削減が進んでいます。小型衛星技術の発達により、従来の10分の1以下の費用での宇宙葬が可能になりつつあります。また、月面基地や火星移住計画に伴い、宇宙での恒久的な納骨施設の建設も検討されています。

法的整備も進む見込みです。自然葬に関する統一ガイドラインの策定、環境影響評価の標準化、業者認定制度の創設などが検討されています。これにより、より安全で信頼性の高い自然葬サービスの提供が可能になるでしょう。

国際的な連携も重要なテーマです。海洋散骨の国際基準の策定、宇宙葬の国際法整備、環境影響の国際的なモニタリングシステムの構築などが進められています。グローバル化の進展により、国境を越えた自然葬のニーズも高まっており、国際協力が不可欠となっています。

まとめ

自然葬・エコ葬儀は、環境意識の高まりと価値観の多様化を背景に急速に普及している新しい葬儀形式です。樹木葬、海洋散骨、宇宙葬など多様な選択肢があり、それぞれに特徴と適用条件があります。従来の葬儀と比較して環境負荷が少なく、費用も抑えられる場合が多い一方で、法的手続きや家族間の合意形成など、注意すべき点もあります。

成功のカギは、十分な事前準備、家族間の合意、信頼できる業者の選択、適切な法的手続きです。また、散骨後の追悼方法についても事前に検討しておくことが重要です。今後の技術発展により、より多様で安全な自然葬の選択肢が提供されることが期待されます。自然葬は、人生最後の環境貢献として、持続可能な社会の実現に向けた重要な選択肢となっていくでしょう。