直葬・火葬式とは

直葬(ちょくそう)とは、通夜や告別式を行わず、火葬のみで故人を見送る葬儀形式です。火葬式とも呼ばれ、最もシンプルで費用を抑えた葬儀として注目されています。近年、コロナ禍の影響や価値観の多様化により、直葬を選択する家族が急増しており、都市部では葬儀全体の2割以上を占めています。

直葬の最大の特徴は、宗教的な儀式を最小限に抑えることです。火葬場での読経や焼香は行われることもありますが、基本的には故人の安置、納棺、火葬という必要最小限の流れで進められます。これにより、経済的負担を大幅に軽減できるとともに、遺族の精神的負担も軽くなります。

直葬が選ばれる理由は多岐にわたります。経済的な事情が最も多い理由ですが、故人の意向、宗教観の違い、親族関係の簡素化、コロナ禍での感染対策など、現代社会の様々な事情が影響しています。また、「葬儀は形式ではなく心が大切」という考え方の広がりも、直葬の普及を後押ししています。

直葬の費用相場

直葬の費用相場は20万円から50万円程度で、一般的な葬儀と比較して大幅に安く抑えることができます。ただし、地域や葬儀社、オプションの内容によって価格は変動するため、複数の見積もりを比較することが重要です。

直葬の基本料金に含まれるのは、遺体の搬送、安置(1日から3日程度)、納棺、棺、骨壺、霊柩車、火葬場での手続き、スタッフの人件費などです。最低限のプランでは20万円台から提供されており、これには簡素な棺と基本的なサービスが含まれます。

追加費用として考慮すべき項目もあります。火葬料は地域によって異なり、公営の火葬場では5,000円から2万円程度ですが、民営では5万円から10万円以上かかることもあります。また、お布施(僧侶への謝礼)を希望する場合は3万円から10万円程度、ドライアイスの追加や高級な棺への変更なども別途費用がかかります。

季節による費用変動も注意が必要です。年末年始やお盆の時期は火葬場が混雑するため、追加料金が発生したり、希望の日程が取れなかったりすることがあります。特に冬季は遺体の保全期間が長くなる傾向があり、ドライアイスなどの保全費用が増加する可能性があります。

直葬の流れと準備

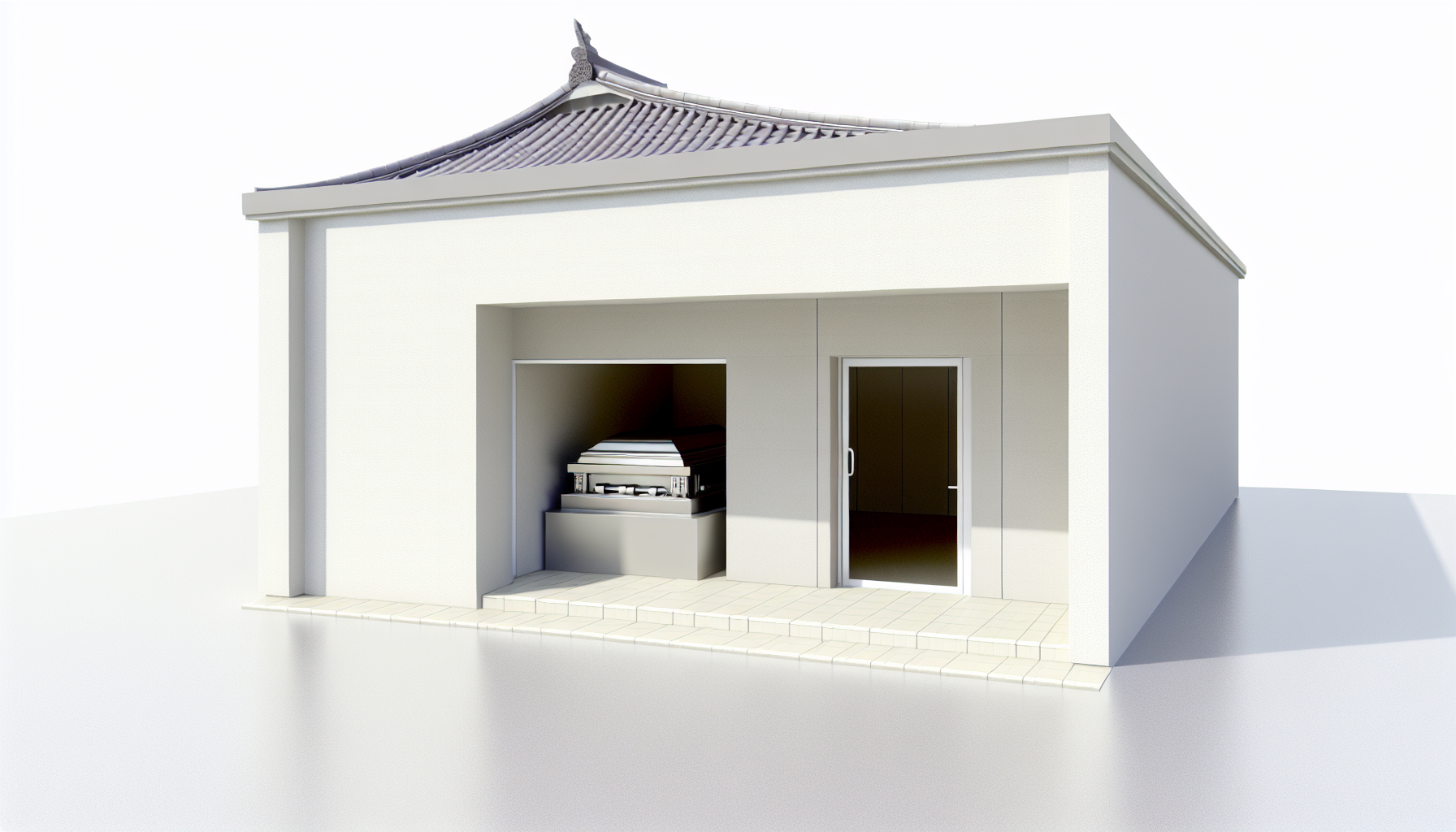

直葬の流れは非常にシンプルです。臨終後、葬儀社に連絡して遺体を搬送し、安置場所で24時間以上安置した後、納棺して火葬場で火葬を行います。法律により死後24時間以内の火葬は禁止されているため、最低でも1日は安置する必要があります。

まず、臨終後すぐに葬儀社に連絡します。直葬専門の葬儀社や、直葬プランを提供している葬儀社を事前に調べておくとスムーズです。葬儀社が到着したら、遺体を安置場所に搬送します。安置場所は自宅、葬儀社の安置室、または病院の霊安室を利用できます。

安置中に必要な手続きを進めます。死亡診断書(または死体検案書)の取得、死亡届の提出、火葬許可証の取得などが必要です。これらの手続きは葬儀社が代行してくれることが一般的です。同時に、火葬場の予約も行います。人気の火葬場では数日待つこともあるため、早めの予約が重要です。

納棺は火葬の前日または当日の朝に行います。故人に最後の衣装を着せ、愛用品や花などを棺に納めます。直葬では儀式的な納棺式は行わないことが多く、家族だけで静かに行われます。その後、霊柩車で火葬場に向かい、火葬を執り行います。

火葬場では簡単な読経や焼香を行うこともできますが、これは任意です。火葬には約2時間かかり、その後収骨(お骨上げ)を行います。遺骨は骨壺に納められ、火葬証明書とともに遺族に渡されます。これで直葬の全工程が完了します。

季節による需要変動

直葬の需要は季節によって大きく変動します。特に冬季(12月から2月)は死亡者数が増加するため、直葬の件数も増えます。一方、春から秋にかけては比較的安定した需要となります。この季節変動は、葬儀業界全体の特徴でもあります。

冬季の需要増加の背景には、高齢者の死亡率上昇があります。寒さによる体調悪化、インフルエンザなどの感染症、心疾患や脳血管疾患の発症増加などが影響しています。この時期は火葬場の予約が取りにくくなり、直葬を希望しても数日から1週間程度待つことがあります。

年末年始は特に注意が必要です。12月29日から1月3日頃まで、多くの火葬場が休業または限定営業となります。この期間に亡くなった場合、火葬まで長期間安置する必要があり、安置費用が高額になることがあります。また、葬儀社のスタッフも限定的になるため、サービス内容が制限される可能性があります。

夏季(7月から9月)は死亡者数は比較的少ないものの、遺体の保全に特別な注意が必要です。高温多湿の環境では遺体の腐敗が進みやすく、ドライアイスの使用量増加や特別な保全措置が必要になります。エアコンの効いた安置室の利用が必須となり、追加費用が発生することもあります。

春季(3月から5月)と秋季(9月から11月)は最も安定した時期とされています。気候が穏やかで遺体の保全もしやすく、火葬場の予約も取りやすいため、直葬を希望する場合は理想的な時期と言えます。費用も年間を通じて最も抑えられる傾向にあります。

直葬のメリットとデメリット

直葬の最大のメリットは経済的負担の軽減です。通夜や告別式の会場費、飲食費、返礼品費、花代などが不要となるため、総額を大幅に削減できます。また、準備期間が短く、遺族の身体的・精神的負担も軽減されます。

時間的なメリットも大きいです。通夜から告別式まで2日間にわたる一般的な葬儀と異なり、直葬は半日から1日で完了します。仕事を長期間休めない場合や、遠方の親族の都合をつけにくい場合に適しています。また、コロナ禍では感染リスクを最小限に抑えられるという利点もあります。

一方、デメリットも理解しておく必要があります。最も大きな問題は、故人とお別れしたい人の気持ちに応えられないことです。親族や友人、知人が参列できないため、後日個別に弔問を受けることになり、結果的に対応が長期化する可能性があります。

宗教的な問題も生じることがあります。檀家になっている寺院がある場合、直葬を行うことで関係が悪化する可能性があります。また、四十九日法要や一周忌などの後の法要を依頼できなくなることもあります。事前に寺院との相談が必要です。

社会的な理解も課題です。直葬はまだ新しい葬儀形式のため、年配の親族や地域の人から理解を得られない場合があります。「故人がかわいそう」「手抜きではないか」といった批判を受ける可能性もあり、事前の説明と理解を求める努力が必要です。

トラブル回避のポイント

直葬でトラブルを避けるためには、事前の準備と関係者への丁寧な説明が不可欠です。まず、故人の意向を確認し、家族間でしっかりと話し合いを行うことが重要です。直葬を選択する理由を明確にし、全員が納得した上で決定しましょう。

親族への事前説明も重要です。直葬を行うことを事前に知らせ、理由を説明して理解を求めましょう。特に年配の親族は伝統的な葬儀を重視する傾向があるため、丁寧な説明が必要です。「故人の遺志」であることを伝えると、理解を得やすくなります。

葬儀社とのトラブルを避けるためには、契約前に見積もりの内容を詳しく確認しましょう。基本料金に何が含まれ、何が別料金なのかを明確にしてください。追加費用の可能性についても事前に確認し、予算の上限を設定しておくことが大切です。

火葬場との調整も重要です。直葬の場合、火葬場で簡単な読経を行うことがありますが、事前に火葬場のルールを確認しておきましょう。また、収骨の方法や遺骨の引き渡しについても事前に相談しておくと安心です。

法的な手続きのミスも避けなければなりません。死亡届の提出、火葬許可証の取得などは期限があるため、葬儀社に任せきりにせず、進捗を確認しましょう。特に年末年始など役所が休業する時期は、手続きが遅れる可能性があるため注意が必要です。

直葬後の対応

直葬後の対応も重要な要素です。まず、故人の訃報を知らせていない人への連絡があります。直葬が終わったことを報告し、参列できなかったことへの謝罪を含めた丁寧な連絡を行いましょう。はがきや手紙での報告が一般的です。

弔問への対応も考慮が必要です。直葬後に個別に弔問に訪れる人がいる場合、その受け入れ体制を整えておきましょう。自宅での弔問が困難な場合は、後日「お別れの会」や「偲ぶ会」を開催することも検討できます。

遺骨の管理も重要です。火葬後の遺骨は通常、自宅に安置されます。四十九日法要までの間、適切に管理する必要があります。仏壇がない場合は、遺骨を安置する場所を整え、お花やお線香を供えられるようにしておきましょう。

四十九日法要や納骨の準備も進める必要があります。直葬を行った場合でも、四十九日法要は行うのが一般的です。この時に初めて親族が集まることもあるため、法要の規模や内容を事前に検討しておきましょう。

心のケアも忘れてはいけません。直葬はシンプルな分、十分にお別れができなかったという感情を抱く遺族もいます。グリーフケアのサービスを利用したり、信頼できる人に相談したりして、心の整理をつけることが大切です。

まとめ

直葬・火葬式は、現代社会のニーズに応えた新しい葬儀形式として急速に普及しています。経済的負担の軽減、時間の短縮、感染対策など、多くのメリットがある一方で、社会的理解や宗教的な課題もあります。重要なのは、故人の意向と遺族の状況を総合的に考慮し、適切な選択をすることです。

直葬を成功させるためには、事前の準備、関係者への丁寧な説明、信頼できる葬儀社の選択、適切な事後対応が欠かせません。また、季節による需要変動や費用の変化についても理解しておくことで、より良い判断ができるでしょう。直葬は決して「手抜き」ではなく、現代的で合理的な選択肢の一つとして認識されつつあります。